[A SUPPRIMER LORS DE L'INTÉGRATION AU PORTAL : Nous possédons une motion relative a l'agriculture qui fait référence dans notre programme. Cependant son format serait à revoir, de manière à mieux coller au format Exposé des motifs / Contenu de la proposition. Une autre motion, concernant les semences paysannes est présente au programme, de manière presque anecdotique. Cette motion n'est aussi plus à jour, la législation ayant évolué sur ce sujet. IL est proposé de revoir le format de la première motion et d'y intégrer la deuxième. Agriculture de conservation : https://partipirate.org/program/index/agriculture_peche_et_cultures_marines___agriculture_de_conservation Semences paysannes : https://partipirate.org/program/index/agriculture_peche_et_cultures_marines___droit_commercialisation_semences_paysannes]

Pour un modèle agricole innovant

Exposé des motifs :

Face aux défis croissants de la dégradation des sols, du changement climatique et de la dépendance aux intrants, l’agriculture doit trouver de nouvelles voies pour concilier productivité et respect de l’environnement. L’agriculture de conservation répond à cette urgence en proposant de préserver la fertilité des sols, de réduire la consommation énergétique et de mieux gérer les ressources en eau. Cependant, son recours à certains produits comme le glyphosate, ainsi que la question du rôle des biotechnologies (OGM), suscitent des débats autour de l’équilibre entre innovation, santé publique et préservation de la biodiversité. Plus largement, cette transition vers une agriculture moins dépendante des intrants invite à revaloriser la place de l’agriculteur au sein de la société, en tant que garant de services écosystémiques essentiels et acteur clé d’une souveraineté alimentaire durable.

Quel est l'intérêt de l'agriculture de conservation des sols ?

L’intérêt de cette orientation agricole tient principalement au fait qu’elle propose des méthodes d’exploitation qui sont protectrices de l’environnement, et plus particulièrement des sols. La littérature permet d’établir les apports de ce type d’agriculture. Cette dernière :

-

favorise une bonne structuration du sol : la réduction du travail du sol favorise la diversification des espèces de bactéries, champignons et animaux présents dans le sol (INRA, étude EFESE-EA, par Therond et al., 2017), qui à leur tour favorisent une bonne structuration. Une bonne structuration permet entre autres, de favoriser un sol vivant, de faciliter l’implantation des cultures et des couverts, de permettre de limiter le tassement dus aux engins agricoles en permettant au sol d’être assez portant, etc.

-

favorise l’infiltration de l’eau dans le sol, ce qui permet de limiter les phénomènes érosifs et de stocker de l’eau dans les sols (étude EFESE-EA, par Therond et al., 2017 ; INRA, Synthèse glyphosate par Reboud et al., 2017).

-

permet de lutter contre l’érosion via la meilleure structuration du sol et la présence permanente d’un couvert [plante vivante] ou d’un mulch [résidus de plante, couvrant le sol] (INRA étude 4 pour 1000, 2019; INRA, Synthèse glyphosate par Reboud et al., 2017 ; INRA étude EFESE-EA par Therond et al., 2017) qui amortit l’impact des gouttes (l’eau arrivant moins vite à la surface, elle s’infiltre plutôt que de ruisseler en entrainant avec elle des particules de sol).

-

encourage l’usage de couverts intermédiaires [des plantes qu’on cultive entre deux plantes de vente ou de rente, non pas pour les récolter, mais pour les restituer au sol], permet d’augmenter la séquestration de carbone dans les sols, ce qui permet à l’agriculture de contribuer à l’atténuation du changement climatique (INRA étude 4 pour 1000, 2019; INRA, Synthèse glyphosate par Reboud et al., 2017). À noter que cette séquestration n’est pas infinie, mais que de nombreux sols français sont loin de leur maximum de stockage. Il s’agit donc d’un réel levier pour atténuer l’effet du changement climatique.

-

encourage l’utilisation d’une large gamme de couverts intermédiaires avec de multiples effets bénéfiques, par exemple : occuper le sol pour limiter la pousse d’adventices [espèces non désirées ~ mauvaises herbes, par exemple : repousses de céréales], de piéger les nitrates [CIPAN/ crucifères, famille de la moutarde, du colza], de fixer de l’azote pour la culture suivante [légumineuses par ex. féverole], etc. (INRA, étude 4 pour 1000, 2019).

-

mettre un couvert intermédiaire permet d’éclaircir la surface du sol [ effet albédo ] et de diminuer la température de surface par rapport à un sol nu, diminuant ainsi le rayonnement infrarouge thermique émis par la surface. Travaux d’E. Ceschia et collègues. Citation à ajouter.

-

permet de favoriser la biodiversité du sol, par exemple les vers de terre (INRA étude 4 pour 1000, 2019; INRA, Synthèse glyphosate par Reboud et al., 2017).

-

permet la réduction du temps de travail, s’inscrivant dans le pilier social de la durabilité (Dictionnaire d’agroécologie, définition de l’agriculture de conservation).

-

permet, par le non-travail du sol, de faire des économies de carburant par rapport à un travail, même minimal, du sol (INRA étude 4 pour 1000, 2019; INRA, Synthèse glyphosate par Reboud et al., 2017).

En plus de ses multiples avantages agronomiques, l’autre intérêt de cette orientation agricole tient au fait qu’elle laisse le champ ouvert à une position raisonnable sur les OGM et le glyphosate.

Proposition 1 : Pour une agriculture de conservation des sols

Le Parti Pirate préconise une transformation massive de l’agriculture actuelle vers des modèles adaptés aux enjeux locaux, et donc plus diversifiés. Le modèle dit d’agriculture de conservation des sols et des écosystèmes, souvent appelé « Agriculture de Conservation » (AC) fait partie de ces modèles. La préservation des sols et des écosystèmes est un enjeu majeur au vu des défis climatiques et agricoles en cours et à venir.

La question de la préservation des sols et leur rôle sur le climat a fait l’objet d’importantes discussions dans le rapport du GIEC (Groupe Intergouvernemental d’Experts sur l’Évolution du Climat) d’août 2019 (GIEC, 2019).

L’agriculture de conservation s’appuie sur 3 piliers :

- L’arrêt du travail du sol (vers le semis direct) ;

- La couverture permanente des sols ;

- L’allongement et la diversification des rotations des cultures, grâce notamment aux Cultures Intermédiaires Multi-services (CIMS).

Proposition 2 : Pour une agriculture libre, OGM, brevet sur le vivant et semences paysannes

Le Parti Pirate soutient la recherche et le développement en génie génétique, tout en réaffirmant son attachement à la non-brevetabilité du vivant. Il s’oppose donc à toute commercialisation d’OGM agricoles soumis à brevet. À l’avenir, l’usage des OGM devra être repensé pour répondre à des enjeux spécifiques, comme la nutrition (riz doré) ou la lutte contre certains ravageurs (pyrale du maïs). Toutefois, l’exemple de l’agriculture de conservation en France montre qu’on peut déjà relever nombre de ces défis, comme la gestion des ravageurs, sans recourir aux OGM. Le terme OGM renvoie ici aux produits, espèces, variétés, végétales, issus de méthodes de génie génétique.

Ainsi, de la même manière que les agriculteurs devraient être libres d'utiliser, de commercialiser des « OGM libres », ils doivent également être libre d'utiliser, de commercialiser des « semences libres », dites « paysannes ». La loi du 10 juin 2020 a en effet rétablit l’article 78 de la loi « Équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole » issue des Égalim, qui avait été partiellement censuré par le Conseil constitutionnel. Cette loi permet le partage de semences paysannes, mais conserve l'interdiction de leur vente entre professionnels tant que ces dernières ne sont pas inscrites au catalogue officiel.

Proposition 3 : Produits phytosanitaires et adaptation des pratiques

En agriculture de conservation, le travail du sol est grandement réduit ou remplacé par la présence continue de couverts végétaux, ce qui permet d’éviter le labour et d’améliorer la structure du sol. Toutefois, certaines situations nécessitent encore le recours à des biocides, comme le glyphosate, pour détruire ces couverts et contrôler les adventices. Si la couverture permanente limite déjà leur usage, ces produits, même ciblés, peuvent avoir des répercussions imprévues sur la faune et la flore. Deux méta-analyses rendent compte d’effets du glyphosate sur des populations de rongeurs (Cai et al., 2017) et d’espèces animales variées (Ghisi, Oliveira, & Prioli, 2016).

Conclusion

Pour accompagner cette transition, il est essentiel de renforcer la formation des agriculteurs, de soutenir l’achat de matériel adapté (notamment semoirs) et de prévoir un financement spécifique, afin de valoriser pleinement le rôle des exploitants comme gardiens des écosystèmes.

Sources :

Dictionnaire d’agroécologie : définition de l’Agriculture de Conservation des Sols. Accessible en ligne : https://dicoagroecologie.fr/encyclopedie/agriculture-de-conservation/?highlight=agriculture%20de%20conservation (consulté le 04/10/2019).

EFESE-EA : Téléchargeable en PDF : https://inra-dam-front-resources-cdn.wedia-group.com/ressources/afile/419236-fe1dc-resource-efese-services-ecosystemiques-rendus-par-les-ecosystemes-agricoles-rapport-complet.pdf Citation complète : Therond O.(coord.), Tichit M.(coord.), Tibi A. (coord.), Accatino F., Biju-DuvalL., Bockstaller C., Bohan D., Bonaudo T., Boval M., CahuzacE., Casellas E., Chauvel B., Choler P., Constantin J., Cousin I., Daroussin J., David M., Delacote P., Derocles S., De Sousa L., Domingues SantosJ.P., Dross C., Duru M., Eugène M., Fontaine C., Garcia B., GeijzendorfferI., Girardin A., Graux A-I., Jouven M., Langlois B., Le Bas C., Le Bissonnais Y., Lelièvre V., Lifran R., Maigné E., Martin G., Martin R., Martin-Laurent F., Martinet V., McLaughlinO., Meillet A., Mignolet C., Mouchet M., Nozières-Petit M-O., Ostermann O.P., Paracchini M.L., Pellerin S., Peyraud J-L., Petit-MichautS., Picaud C., Plantureux S., Poméon T., Porcher E., Puech T., Puillet L., Rambonilaza T., Raynal H., Resmond R., Ripoche D., Ruget F., Rulleau B., Rusch A., Salles J-M., Sauvant D., Schott C., Tardieu L.(2017).Volet "écosystèmes agricoles" de l’Evaluation Française des Ecosystèmes et des Services Ecosystémiques. Rapport d'étude, Inra (France), 966 pages.

FAO : Définition agriculture de conservation : http://www.fao.org/conservation-agriculture/fr/ 1

GIEC, 2019 : Téléchargeable en PDF : https://www.ipcc.ch/srccl-report-download-page/?fbclid=IwAR0BduRqe8vNqHamgkljYlvKgf4b-Fheti7rkLNMRV9M5dkrzWgKPo2a5e4 Citation complète : Arneth, A., Barbosa, H., Benton, T., Calvin, K., Calvo, E., Connors, S.,… Zommers, Z. (2019). Climate Change and Land: Summary for Policymakers. An IPCC Special Report on Climate Change, Desertification, Land Degradation, Sustainable Land Management, Food Security, and Greenhouse Gas Fluxes in Terrestrial Ecosystems , 1542. https://doi.org/10.4337/9781784710644

Glyphosate et rongeurs : Accessible en ligne (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1382668917302041) Citation complète : Cai, W., Ji, Y., Song, X., Guo, H., Han, L., Zhang, F.,… Xu, M. (2017). Effects of glyphosate exposure on sperm concentration in rodents: A systematic review and meta-analysis. Environmental Toxicology and Pharmacology , 55 (July), 148–155. https://doi.org/10.1016/j.etap.2017.07.015

Glyphosate et espèces animales variées : accessible en ligne (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653515303763) Citation complète : Ghisi, N. de C., Oliveira, E. C. de, & Prioli, A. J. (2016). Does exposure to glyphosate lead to an increase in the micronuclei frequency? A systematic and meta-analytic review. Chemosphere , 145 , 42–54. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2015.11.044

14 arguments

-

Congressus

le 25/03/2025 à 15:20Exposé des motifs

[A SUPPRIMER LORS DE L’INTÉGRATION AU PORTAL : Nous possédons une motion relative a l’agriculture qui fait référence dans notre programme. Cependant son format serait à revoir, de manière à mieux coller au format Exposé des motifs / Contenu de la proposition. Une autre motion, concernant les semences paysannes est présente au programme, de manière presque anecdotique. Cette motion n’est aussi plus à jour, la législation ayant évolué sur ce sujet. IL est proposé de revoir le format de la première motion et d’y intégrer la deuxième.

Agriculture de conservation : https://partipirate.org/program/index/agriculture_peche_et_cultures_marines___agriculture_de_conservation

Semences paysannes : Parti Pirate - Programme]Pour un modèle agricole innovant

Exposé des motifs :

Face aux défis croissants de la dégradation des sols, du changement climatique et de la dépendance aux intrants, l’agriculture doit trouver de nouvelles voies pour concilier productivité et respect de l’environnement. L’agriculture de conservation répond à cette urgence en proposant de préserver la fertilité des sols, de réduire la consommation énergétique et de mieux gérer les ressources en eau. Cependant, son recours à certains produits comme le glyphosate, ainsi que la question du rôle des biotechnologies (OGM), suscitent des débats autour de l’équilibre entre innovation, santé publique et préservation de la biodiversité. Plus largement, cette transition vers une agriculture moins dépendante des intrants invite à revaloriser la place de l’agriculteur au sein de la société, en tant que garant de services écosystémiques essentiels et acteur clé d’une souveraineté alimentaire durable.

Quel est l’intérêt de l’agriculture de conservation des sols ?

L’intérêt de cette orientation agricole tient principalement au fait qu’elle propose des méthodes d’exploitation qui sont protectrices de l’environnement, et plus particulièrement des sols. La littérature permet d’établir les apports de ce type d’agriculture. Cette dernière :

-

favorise une bonne structuration du sol : la réduction du travail du sol favorise la diversification des espèces de bactéries, champignons et animaux présents dans le sol (INRA, étude EFESE-EA, par Therond et al., 2017), qui à leur tour favorisent une bonne structuration. Une bonne structuration permet entre autres, de favoriser un sol vivant, de faciliter l’implantation des cultures et des couverts, de permettre de limiter le tassement dus aux engins agricoles en permettant au sol d’être assez portant, etc.

-

favorise l’infiltration de l’eau dans le sol, ce qui permet de limiter les phénomènes érosifs et de stocker de l’eau dans les sols (étude EFESE-EA, par Therond et al., 2017 ; INRA, Synthèse glyphosate par Reboud et al., 2017).

-

permet de lutter contre l’érosion via la meilleure structuration du sol et la présence permanente d’un couvert [plante vivante] ou d’un mulch [résidus de plante, couvrant le sol] (INRA étude 4 pour 1000, 2019; INRA, Synthèse glyphosate par Reboud et al., 2017 ; INRA étude EFESE-EA par Therond et al., 2017) qui amortit l’impact des gouttes (l’eau arrivant moins vite à la surface, elle s’infiltre plutôt que de ruisseler en entrainant avec elle des particules de sol).

-

encourage l’usage de couverts intermédiaires [des plantes qu’on cultive entre deux plantes de vente ou de rente, non pas pour les récolter, mais pour les restituer au sol], permet d’augmenter la séquestration de carbone dans les sols, ce qui permet à l’agriculture de contribuer à l’atténuation du changement climatique (INRA étude 4 pour 1000, 2019; INRA, Synthèse glyphosate par Reboud et al., 2017). À noter que cette séquestration n’est pas infinie, mais que de nombreux sols français sont loin de leur maximum de stockage. Il s’agit donc d’un réel levier pour atténuer l’effet du changement climatique.

-

encourage l’utilisation d’une large gamme de couverts intermédiaires avec de multiples effets bénéfiques, par exemple : occuper le sol pour limiter la pousse d’adventices [espèces non désirées ~ mauvaises herbes, par exemple : repousses de céréales], de piéger les nitrates [CIPAN/ crucifères, famille de la moutarde, du colza], de fixer de l’azote pour la culture suivante [légumineuses par ex. féverole], etc. (INRA, étude 4 pour 1000, 2019).

-

mettre un couvert intermédiaire permet d’éclaircir la surface du sol [ effet albédo ] et de diminuer la température de surface par rapport à un sol nu, diminuant ainsi le rayonnement infrarouge thermique émis par la surface. Travaux d’E. Ceschia et collègues. Citation à ajouter.

-

permet de favoriser la biodiversité du sol, par exemple les vers de terre (INRA étude 4 pour 1000, 2019; INRA, Synthèse glyphosate par Reboud et al., 2017).

-

permet la réduction du temps de travail, s’inscrivant dans le pilier social de la durabilité (Dictionnaire d’agroécologie, définition de l’agriculture de conservation).

-

permet, par le non-travail du sol, de faire des économies de carburant par rapport à un travail, même minimal, du sol (INRA étude 4 pour 1000, 2019; INRA, Synthèse glyphosate par Reboud et al., 2017).

En plus de ses multiples avantages agronomiques, l’autre intérêt de cette orientation agricole tient au fait qu’elle laisse le champ ouvert à une position raisonnable sur les OGM et le glyphosate.

Contenu de la proposition

Proposition 1 : Pour une agriculture de conservation des sols

Le Parti Pirate préconise une transformation massive de l’agriculture actuelle vers des modèles adaptés aux enjeux locaux, et donc plus diversifiés. Le modèle dit d’agriculture de conservation des sols et des écosystèmes, souvent appelé « Agriculture de Conservation » (AC) fait partie de ces modèles. La préservation des sols et des écosystèmes est un enjeu majeur au vu des défis climatiques et agricoles en cours et à venir.

La question de la préservation des sols et leur rôle sur le climat a fait l’objet d’importantes discussions dans le rapport du GIEC (Groupe Intergouvernemental d’Experts sur l’Évolution du Climat) d’août 2019 (GIEC, 2019).

L’agriculture de conservation s’appuie sur 3 piliers :

- L’arrêt du travail du sol (vers le semis direct) ;

- La couverture permanente des sols ;

- L’allongement et la diversification des rotations des cultures, grâce notamment aux Cultures Intermédiaires Multi-services (CIMS).

Proposition 2 : Pour une agriculture libre, OGM, brevet sur le vivant et semences paysannes

Le Parti Pirate soutient la recherche et le développement en génie génétique, tout en réaffirmant son attachement à la non-brevetabilité du vivant. Il s’oppose donc à toute commercialisation d’OGM agricoles soumis à brevet. À l’avenir, l’usage des OGM devra être repensé pour répondre à des enjeux spécifiques, comme la nutrition (riz doré) ou la lutte contre certains ravageurs (pyrale du maïs). Toutefois, l’exemple de l’agriculture de conservation en France montre qu’on peut déjà relever nombre de ces défis, comme la gestion des ravageurs, sans recourir aux OGM. Le terme OGM renvoie ici aux produits, espèces, variétés, végétales, issus de méthodes de génie génétique.

Ainsi, de la même manière que les agriculteurs devraient être libres d’utiliser, de commercialiser des « OGM libres », ils doivent également être libre d’utiliser, de commercialiser des « semences libres », dites « paysannes ». La loi du 10 juin 2020 a en effet rétablit l’article 78 de la loi « Équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole » issue des Égalim, qui avait été partiellement censuré par le Conseil constitutionnel. Cette loi permet le partage de semences paysannes, mais conserve l’interdiction de leur vente entre professionnels tant que ces dernières ne sont pas inscrites au catalogue officiel.

Proposition 3 : Biocides et glyphosate

En agriculture de conservation, le travail du sol est grandement réduit ou remplacé par la présence continue de couverts végétaux, ce qui permet d’éviter le labour et d’améliorer la structure du sol. Toutefois, certaines situations nécessitent encore le recours à des biocides, comme le glyphosate, pour détruire ces couverts et contrôler les adventices. Si la couverture permanente limite déjà leur usage, ces produits, même ciblés, peuvent avoir des répercussions imprévues sur la faune et la flore. Deux méta-analyses rendent compte d’effets du glyphosate sur des populations de rongeurs (Cai et al., 2017) et d’espèces animales variées (Ghisi, Oliveira, & Prioli, 2016).

Pour accompagner cette transition, il est essentiel de renforcer la formation des agriculteurs, de soutenir l’achat de matériel adapté (notamment semoirs) et de prévoir un financement spécifique, afin de valoriser pleinement le rôle des exploitants comme gardiens des écosystèmes.

Lien vers Congressus : Congressus : Session avril 2025 - Pour un modèle agricole innovant

Rapporteur : @Bibo -

-

Bibo

le 25/03/2025 à 15:21Déso pour la faute dans le titre, ça pique les yeux

-

Roscoe

le 26/03/2025 à 14:02Hello.

Pas fan de nommer spécifiquement le glyphosate sauf si on veut en faire un étendard politique.

D’autres produits bien pus toxiques et aussi autorisés en bio comme la bouillie bordelaise sont au moins aussi problématiques. -

Redgirl

le 26/03/2025 à 16:17c’est changé

-

Zephiel

le 11/04/2025 à 10:08La bouillie bordelaise n’est pas toxique. C’est l’accumulation via les doses qui peut poser problème par accumulation dans les sols, et notamment acidification à cause du soufre.

Par contre je reste mitigé sur la proposition dont je ne comprends pas trop le but. Parler des OGM c’est compliqué, surtout pour une position qui n’est pas très claire (c’est une bonne chose d’être nuancé sur le sujet, mais s’il n’y a pas une proposition claire derrière autant ne pas en parler). Se montrer en faveur du couvert végétal ect c’est bien mais je trouve que la proposition part dans tous les sens sans qu’on sache quelle est la/les positions du parti.

Après j’aurai vite la même critique que la plupart des motions, à savoir des propositions très précises basées sur 2/3 sources certes fiables mais qui ne font pas de nous des spécialistes d’un sujet, c’est très casse-gueule et souvent pas assez global comme position.Et du coup pour essayer de proposer au lieu de simplement critiquer (même de manière constructive

) je pense qu’il faudrait se limiter au moins pour l’instant à une position de principe plus générale, en citant par exemple l’agriculture de conservation, favoriser les techniques de couvert végétal, la libéralisation des accès aux semences, la réduction de l’usage des pesticides et citer les sources qui nous semblent pertinentes.

) je pense qu’il faudrait se limiter au moins pour l’instant à une position de principe plus générale, en citant par exemple l’agriculture de conservation, favoriser les techniques de couvert végétal, la libéralisation des accès aux semences, la réduction de l’usage des pesticides et citer les sources qui nous semblent pertinentes. -

Tintin

le 11/04/2025 à 16:59C’est comme pour tout, l’adage dit « c’est la dose qui fait le poison ». Et j’ai surtout vu des contextes de toxicités à cause de la bioaccumulation du cuivre dans les sols (et la législation va en ce sens) plutôt qu’à cause du Soufre (voir Wikipédia).

De manière générale, et ce n’est qu’un avis personnel bien qu’étayé par les études scientifiques sur le sujet (qu’il faudrait, j’avoue, que je retrouve et fournisse pour être un tant soit peu pertinent), je ne comprends pas véritablement la distinction qu’on applique entre de l’agriculture bio et conventionnelle. Les produits autorisés dans l’agriculture bio n’en font pas une agriculture plus vertueuse, que ce soit en terme environnemental ou nutritionnel, en l’état. Des études suggèrent des effets positifs à long terme sur la santé et les sols, mais à condition de respecter un certain nombre de pratiques, qui pourraient tout à faire être respectées également dans le conventionnel couverture végétale, rotation des cultures différente, etc).

Par ailleurs, les ressources à ce sujet sont relativement critique pour l’instant, nous manquons d’études de qualité sur le lien entre bio et santé humaine. À ce titre, il semblerait que la législation sur les produits « -cide » (biocide, pesticide, fongicide, etc) qu’on regroupera sous le terme produit phytosanitaires, devrait être uniformisée entre les deux modes de production pour se passer du foutu label « bio » qui se paie.

sources pour ça :

- https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0007996022001808

- Alimentation issue de l’agriculture biologique versus conventionnelle : Quelle association avec la survenue de cancers en Europe ? | Swiss Open Access Repository

- https://www.fibl.org/fileadmin/documents/shop/1261-dok-dossier-fr.pdf

Notez que la dernière source est bien pratique et complète sur les modes de productions

Point critique des sources : la plupart (pour pas dire toutes) soulignent que lorsqu’on étudie l’impact des aliments bio sur la santé humaine, il convient de se rappeler un biais particulier : les personnes qui consomment du bio sont, de manière générale, moins exposés aux risques liés à l’alimentation car plus aisées (et ayant donc plus de liberté de consommation, plus de temps et plus accès à des aliments sains et non ultra transformés) (sans compter qu’en général c’est aussi eux qui font le plus attention à leur santé de manière générale)

Je ne comprends pas ce qu’il y aurait de compliqué à parler d’OGMs, c’est une technique de manipulation génétique connue et reconnue, dont les avantages dans certaines situations ne sont plus à démontrer. Et la position du PP semble claire : ok les OGMs, mais des OGMs libres.

D’accord avec cette partie mais il me semble à la relecture de la proposition que c’est exactement ce qui est proposé, à une différence, tu proposes la limitation de l’usage des pesticides, ce qui est mieux que dans la proposition originale, mais j’irai plus loin en nommant plus généralement les produits phytosanitaires (qui de facto incluent les pesticides, fongicides, herbicides, ce que vous voulez -cide).

EN BREF parce que ça commence à être long cette histoire : je pense que collectivement on y gagnerait tous (au sens société) à uniformiser les pratiques en empruntant ce qui fonctionne le mieux de manière générale dans les deux systèmes (bio et conventionnel (biodynamie j’veux même pas en parler)) et aller au delà du traditionnel clivage bio/non bio. En ce sens, la proposition actuelle m’apparaît particulièrement pertinente, puisque ne s’embêtant même pas à faire la distinction entre les différents modes agricoles.

-

Zephiel

le 12/04/2025 à 09:59Je suis globalement d’accord avec toi sur le bio : c’est dommage d’avoir une agriculture à deux vitesses qui permet aux plus riches d’accéder à des produits statistiquement moins néfastes et laisser les pauvres manger « de la merde ». Je préfèrerais qu’on réhausse notre niveau d’exigence global et que tout le monde ait accès à des produits plus sains. Cependant il faudrait surtout un filtrage de ce qui rentre sur le territoire européen pour réduire la concurrence déloyale envers notre agriculture et s’assurer que tout ce qui est disponible à la consommation sur le territoire ait le même niveau d’exigence. Ca nécessiterait un compromis au niveau européen, ce qui n’est pas gagné je pense.

Pour la terminologie, pesticide est un synonyme exact de produit phytosanitaire, ce dernier terme a été créé historiquement par les vendeurs pour en réduire la connotation négative. Ils parlent d’ailleurs maintenant de produits phytopharmaceutiques. Et ça ne regroupe pas tous les « -cide » car les biocides ont une réglementation à part, spécifique.

-

Roscoe

le 14/04/2025 à 07:59 -

alexscott

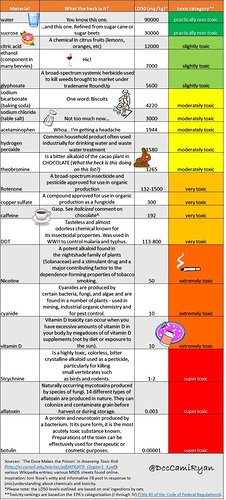

le 14/04/2025 à 14:20En me basant sur les fiches toxicologiques de l’INRS (Fiches toxicologiques - Publications et outils - INRS), sur la fiche wikipedia de la DL50 (Dose létale médiane — Wikipédia) et en choisissant de me focaliser sur la DL50 par ingestion pour le rat car nous disposons pour celle-ci de résultats plutôt que de parler d’une supposé DL50 pour l’être humain, je trouve les informations suivantes :

- le glyphosate a une DL50 pour l’ingestion par voie orale pour le rat entre 2000 et 5000 milligramme par kilo (Glyphosate (FT 273). Généralités - Fiche toxicologique - INRS);

- la bouillie bordelaise a une DL50 pour l’ingestion par voie orale pour le rat supérieure à 2000 milligramme par kilo (Cuivre et composés (FT 294). Généralités - Fiche toxicologique - INRS);

Ce qui met ces deux produits selon les classes de toxicité de l’échelle de Hodge et Sterner pour le rat dans la classe : légèrement toxique.

La toxicité exprimée par la DL50 ne peut pas à elle seule suffir à évaluer les impacts de l’usage d’un produit.

Suite à vos échanges, mes recherches et une discussion avec Redgirl, je vais faire une proposition d’amendement pour :

- modifier la proposition 3 afin de bien parler de tous les produits phytosanitaires de manière générale et de conserver l’exemple du glyphosate voir même d’ajouter si je trouve les méta-analyses équivalentes l’exemple de la bouillie bordelaise;

- ajouter pour plus de clarté « conclusion » avant le dernier paragraphe.

-

Roscoe

le 14/04/2025 à 15:12Si tu parles DL50, je te propose de mettre la DL50 de produits plus courant comme la caféine ou la vitamine D. Ca permet d’avoir des échelles de comparaison, IMO.

-

Tintin

le 15/04/2025 à 08:09C’est pas exactement ce que je sous entendais, ce que je voulais dire c’est : le bio en soi c’est pas la panacée pour résoudre nos problèmes alimentaires, et l’opposer au conventionnel (français surtout) c’est complètement stupide, les normes agricoles qu’on se mange sont extrêmement précises et permettent d’avoir de la qualité, même dans le conventionnel. Pire, le bio, sous couvert d’amélioration de la qualité de vie, se permet des porosités particulièrement attaquables avec les mouvances new age, particulièrement imputables aux classes aisées (coucou la biodynamie), sans pour autant réussir à prouver un réel impact sanitaire supplémentaire selon l’état de l’art. Et les gens paient le label.

L’opposition bio/conventionnel a surtout du sens dans des pays aux normes moins costaudes, comme les US (chez qui on remarquera un FORT lien entre « organic food consumer », classe aisée et mouvance new age, encore plus que dans nos contrées).

Uniformiser les pratiques, au moins au niveau français, permettrait de :

- Se passer du foutu label bio, qui se paie par les agriculteurs et fait mécaniquement monter le prix, sans réelle plus value ni assurance de bonnes pratiques environnementales de la part de l’agriculteur

- Alléger et uniformiser les réglementations en vigueur, en imposant des normes et pratiques communes à tous les agri, quel que soit leur mode de production

- Permettre à des agri réfractaires au bio (et y’en a plein) de se mettre à la page des bonnes pratiques agricoles scientifiquement démontrées sans avoir l’impression de se faire enfumer par « l’industrie du bio »

Non, un produit phytosanitaire est un pesticide mais un pesticide n’est pas nécessairement un produit phytosanitaire, les pesticides regroupent d’autres familles de produits non utilisés en agriculture, comme les anti-puces. Je note par ailleurs qu’avant ta remarque je n’avais pas fait attention à cette inclusion, pour moi elle était inversée. Dans ce cadre, je préfère autant conserver le nomage « phytosanitaire » plutôt que « pesticide » (ou biocide d’ailleurs), puisque désignant spécifiquement les produits utilisés en agriculture (entre autres).

Si nous formulons des propositions qui ont vocation à être portées aux instances décisionnaires, il faut pouvoir être très précis sur le choix des mots employés, le droit ne permet pas de laisser place à l’approximation.

Tout à fait, les études doivent être menées sur les impacts écosytémiques avant l’autorisation de mise sur le marché de ces produits, pas l’impression que ça ait été souvent le cas par le passé…

-

Zephiel

le 15/04/2025 à 17:46Ha oui tiens je découvre que pesticides inclut les biocides, même si l’abus de langage se retrouve fréquemment y compris dans des communications gouvernementales

Perso je ne vois aucune opposition bio/conventionnel, et je ne vois aucun lien entre label bio et « mouvances new age », je suis curieux de savoir ce qui te fait penser que c’est une tendance lourde en France. Personnellement j’ai l’impression que la plupart des gens qui achètent bio le font en croyant que c’est du « 0 phyto » ou presque, et ceux qui font du bio sont soit des gens qui y voient un intérêt financier pur, soit des gens qui essayent de valoriser des pratiques qu’ils ont déjà plus ou moins. Mais je te rejoins sur le fait que la « taxe » liée au surcout de l’obtention du label est contreproductive, ainsi que sur le fait que le cahier des charges est peu pertinent.

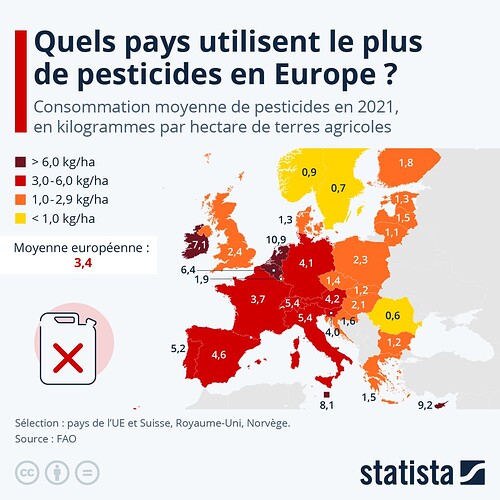

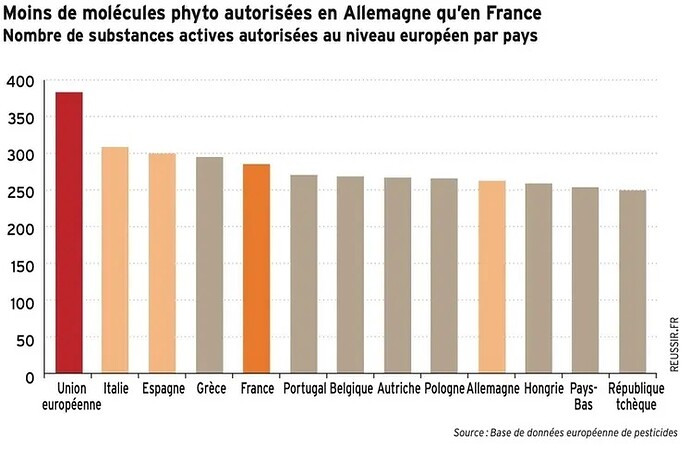

Par contre je ne suis pas d’accord en disant que les « normes » françaises sont largement suffisantes :

Ca ne dit pas tout parce qu’il faudrait aller dans le détail, mais ça ne met clairement pas la France dans une quelconque position vertueuse sur le sujet.

De plus, mon étude date un peu (2008) donc j’émets des réserve sur le chiffre, mais à l’époque où j’avais travaillé dessus, 40 à 50% des produits autorisés en viticulture étaient classés CMR 1, 2 ou 3, et 25% des substances pour les autres cultures (basé sur la base de donné e-phy : http://e-phy.agriculture.gouv.fr/)

Quant à simplifier, c’est séduisant dans l’idée mais je vois difficilement comment faire devant la complexité des traitements si tu veux adapter la dose au besoin.

-

Tintin

le 16/04/2025 à 08:43L’opposition bio/conventionnel est largement marquée, rien que les éléments de langages des personnes les plus engagées ne laissent planer aucun doute la dessus. Combien d’affiches, sites, articles a-t-on pu lire laissant sous entendre que le bio « c’est top parce que c’est naturel » et le conventionnel c’est « pas bien parce que c’est productiviste, néfaste pour la santé et destructeur » ?

En ce qui concerne les porosités entre mouvances new âge et Bio, je ne fais pas de lien de causalité, mais les principales têtes de file de la promotion du bio (en terme d’entreprise) sont bel et bien poreuses (Biocoop et sa promotion de la biodynamie, pour ne citer qu’eux), et la corrélation n’est pas si cachée, pour plusieurs raisons:

- Les consommateurs réguliers et défenseurs du bio sont identifiés comme étant relativement aisé (le bio coûte plus cher), et comme étant attentif aux impacts écosystémiques de leur alimentation et mode de vie, soucieux de leur impact environnemental. Dans ce contexte, il n’est pas rare de promouvoir des « appels à la nature », très fréquents dans ces mouvances.

- Il y’a souvent une volonté de faire attention à sa santé, et son bien être. On aura plutôt tendance à se tourner vers des pratiques New Age qui promeuvent cette santé et ce bien être retrouvés.

- Il n’est pas rare de trouver une connexion entre mode de vie respectueux de l’environnement et spiritualité associée, la biodynamie s’est répandue sur cette base, entre autre.

Je ne dis pas que l’industrie du bio est responsable de cette porosité, les tendances new age ayant eu court bien avant que le bio devienne une industrie en soi, ni que les consommateurs de bio sont stupides ou que sais-je encore, mais il est important de noter que cette porosité existe et ne doit pas être encouragée. La biodynamie (encore) est le parfait exemple de mouvance à dérive sectaire entraînant des conséquences autrement plus lourdes que la simple envolée du ticket de caisse pour des légumes (promotion de l’anthroposophie, pédagogie steiner-waldorf, eugénisme, etc.)

Il ne me semble pas avoir dit qu’elles étaient « suffisantes », mais qu’elles étaient strictes, notamment en terme de résidus dans l’alimentation, pour qu’on aie de la qualité même en mangeant des productions conventionnelles. Et, si les cartes que tu fournis sont certes bien fichues, pas l’impression qu’on soit réellement des mauvais élèves en la matière. De plus, il m’apparaît important de souligner que nous sommes le premier producteur agricole d’Europe, sans pour autant avoir une consommation de pesticides qu’on saurait qualifier, au regard de la législation non seulement européenne mais également française, d’excessive. J’irai même plus loin en précisant que les cultures ayant le plus d’utilisation de produits phytosanitaires sont les productions viticoles (bien visibles sur les cartes ici : https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/media/6342/download?inline qui explosent les données moyennes. Il y’a encore du progrès à faire dans cette agriculture, mais cela permet de relativiser les moyennes d’utilisation à l’ha.

Mais tout cela ne concerne que l’alimentation. Les techniques avancées par la proposition ci dessus devraient permettre de réduire encore cette part d’utilisation des produits phytosanitaires.Je ne vois réellement pas en quoi la seconde infographie démontre une position non vertueuse de la France en la matière. Il suffit qu’un pays n’autorise que le DDT pour être tout à droite du graphe, sans pour autant être vertueux.

Dans la source que j’ai donné plus haut, les substances vendues classées CMR (1 ou 2 sans distinction) sont passées de 30% à 11% entre 2009 et 2021, soit le monde agricole a de lui même décidé conjointement de se passer de la majorité de ces substances (ce dont je doute fort), soit la législation est allée dans ce sens (le plan Écophyto étant élaboré pour ça).

Déjà, si tu supprimes les différenciation bio/non bio tu fait sauter des réglementations spécifiques en uniformisant les pratiques, donc tu allèges et simplifie. Il est évident qu’on ne pourra pas arriver à un stade ou les normes agricoles tiendront sur une feuille A4 recto/verso, mais la multiplication des pratiques, labels et autres, entraînent de facto des multiplications des normes environnementales spécifiques à ces pratiques et labels. J’ai du mal à concevoir qu’on pourrait complexifier encore les normes et lois encadrant les pratiques en faisant sauter ces barrières entre les modes de production.

-

alexscott

le 16/04/2025 à 20:22amendement déposé.

-

alexscott0 avis - 0 argument - 1 source